dimanche 1er juin 2014 par Jean-Paul Vialard

©e-litterature.net

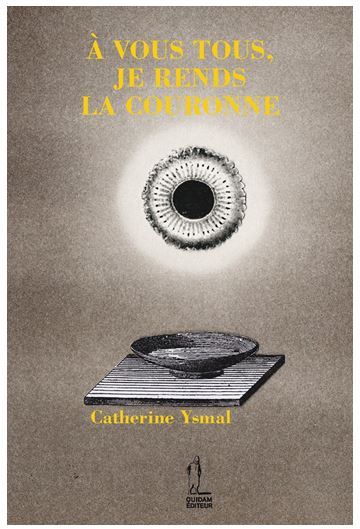

Source : Quidam Éditeur.

"Je ne sais quelle langue je parle, ni de quoi est fait ce texte que je deviens et auquel je ne tiens que d'un doigt.

S'en foutre. Evidemment faux. Parade."

CY.

4° de couverture :

"Regardez mes mains ! Elles passent et repassent sur vos verbes. J'effacerai tout. Tout de ton nom gavé d'éternité."

Réinvestir son nom, "tuer" ce qui nous est imposé, afin de trouver sa propre langue. Comme un rêve qui mènerait ces pages, A vous tous, je rends la couronne est tout autant une histoire de libération qu'une quête d'absolu.

Essai de réécriture-interprétation :

"On n'aura dit longtemps que la première syllabe de mon prénom, le garçon, le fils, Il."

Ilya, mon prénom, Ilya comme il y a incertitude à se connaître de l'intérieur, à se posséder, à surgir parmi la multitude mondaine. Ilya, seules ces trois syllabes résonnent dans l'enceinte de ma tête, cognent contre la porcelaine des yeux et demeurent là, dans la forteresse désertée, sur la plaine livide de la conscience. Ilya, Ilya, Ilya, tout contenu dans l'écho réverbéré de mon nom. Ce nom qui n'en est pas un et retourne son gant vers l'antre vide de l'exister. Exister ! Comment exister avec ce prénom vide, cette coquille sèche rugueuse, cette guenille qui n'a même pas connu l'imposition des eaux lustrales ? Car, s'appeler Ilya, c'est ne pas être né à soi, c'est n'avoir jamais connu les fonts baptismaux par lesquels s'ouvre le monde et se dispose l'accueil de l'être.

Ilya, comme une eau morte, un frémissement de lagune sous la lumière sourde, plombée de l'incompréhension. Ne même pas accéder à son propre nom. Ilya … Il y a vacuité, il y a souffle d'un vent acide qui dissout le nom à peine prononcé. Car exister, c'est avoir un nom, car exister c'est porter au-devant de soi l'oriflamme disant la singularité de ce que nous sommes dans "la claire nuit de l'angoisse." Seulement, ce nom, il faut pouvoir le proférer, ne pas le garder en soi, ne pas l'immerger dans le pli étouffé de l'ombilic. L'ombilic, voilà, je sais, ma condition est entièrement contenue dans ces trois syllabes, dans cette forme scellée sur sa propre germination. Mais rien ne s'ouvre, mais rien ne se déplie, mais tout demeure dans le balbutiement premier, avant même la floraison de la parole. Mutisme, mutisme, mutisme trois fois proféré comme pour dire l'effraction impossible, la bouche cousue de cailloux, la langue clouée au palais. Au palais palatal, non à celui d'une royauté. "A vous tous, je rends la couronne." A tous les bonimenteurs, les saltimbanques, les camelots qui usez d'elle, la langue, comme on use d'une défroque pour dissimuler son corps indigent.

La langue, mais savez-vous, vous, les fesse-mathieux, les tordus de l'âme, les pisse-vinaigre combien c'est précieux la langue, combien cela s'enracine au profond du corps, là où la lave du sens est une effusion qui voudrait se dire, voudrait jaillir dans l'espace ouvert d'une liberté, d'une vérité. C'est un feu, une coruscation, une éjaculation qui n'attend que d'être projetée à la face du monde, qu'un calame qui gratte la feuille de son impatience native. C'est une immense torsion, une hélice urticante faisant ses mortelles girations. Car ne pas parler est demeurer en-deçà de l'essence de l'homme. Car parler est déjà dans l'au-delà de la courbure anthropologique, un pied immergé dans la finitude. Ilya, cet entre-deux, d'un début de la langue, d'une fin et l'intervalle pour dire, dans l'urgence, la rareté de l'être. Ilya, Ilya, Ilya, mais répétez donc à satiété ces sons, manduquez-les, enrobez-les de salive et sentez combien ils sont liquides, ils fondent contre la palais, ils inondent les papilles. Ilya, Ilya, comme on suce une bêtise de Cambrai et, déjà, l'on n'est plus que cette déglutition prenant acte d'elle-même. Ilya, une simple succession de sons liquides. Ilya, il y a rapport avec l'eau, uniquement avec l'eau.

Avec l'eau. Né au monde, baptisé, pourvu d'un nom qui, à l'origine, n'en était pas un, simplement un ébruitement, puis le retour dans la coque primitive, dans la grotte amniotique. Dans la Mère-Mer qui ne s'occupe que de reflux, de remontée à la source. Mon nom : histoire d'eau, source tarie dès que proférée. Et le nom du Père, la métaphore océanique qui vous fait gagner le grand large, absente on ne sait guère pourquoi. Et ma nomination, et la nomination de mon Père confondues dans une même illusion "in-signifiante". Ilya, le nom du Père. Ilya, le nom du Fils, le mien donc qui se replie dans l'aire fermée de sa propre généalogie. Comment connaître la Loi structurante qui vous libère des eaux primordiales, alors que les paroles fondatrices demeurent celées en leur propre énigme ? Celle de la Mère qui abrite, celle du Père qui n'ouvre pas. Et tout demeure clos et parler est une douleur et écrire est une nécessité. Mais qui déchire, mais qui fait saigner l'âme et broie le corps qui ne sait faire que cela : signifier le manque par la souffrance. Ilya, Ilya, double forclusion du nom du Père. Et, se nommant Ilya, l'on demeure innommé, exilé, sans demeure où habiter le langage.

Parler, lire, écrire, c'est habiter la demeure du langage et en sortir afin de porter au-dehors ce qui, au-dedans, a commencé à faire son effervescence. Le langage est toujours destiné, par nature, à ce dehors qui en prend acte et lui donne sens. Le sens n'est jamais que ce passage d'un intérieur qui cherche à se comprendre, vers un extérieur qui l'accomplit et le réalise en totalité. Alors, moi, Ilya, quand je prends conscience du vide et de l'impossibilité de faire se tenir debout l'architecture du langage, je grimpe au beffroi de la ville, là où habite la meute de pigeons bavards. Le beffroi est ma tour de Babel, le lieu d'où mon nom balbutié, liquide, à défaut de pouvoir prendre essor, regardera le monde, cet étrange galimatias, cet infini "caquetage" qui, le plus souvent, se perd dans les mailles lâches de l'inconséquence. Mais comment moi, l'enfant-Ilya parvenu à "l'âge d'homme" puis témoigner de ce que je suis - l'écriture n'est jamais que cela, témoignage de soi, menhir dressé contre l'immensité du ciel afin qu'une visibilité soit enfin rendue possible - comment témoigner de ce qui, en réalité, est l'arche tendue de ma douleur ?

Alors, que reste-il à faire, esquif balloté entre les eaux amniotiques maternelles et les dérives océaniques paternelles, sinon, au retour du cimetière, dresser son corps comme une voile disposée au grand large ? Des cendres, celles du Père, viennent s'y imprimer comme sur un bien étrange palimpseste. Que seront ces cendres ossuaires, sinon les stigmates de la finitude ? Le phénix renait-il jamais de ses cendres ? Le fils orphelin peut-il à son tour, enfin naître à soi, c'est-à-dire inscrire sur la courbe agrandie du destin son propre chiffre, cette écriture qui bouillonne et fait ses résurgences intérieures alors qu'au dehors, le vide appelle afin d'être comblé ?Pourra-t-on jamais s'appeler Ilya et attacher à ce nom la bannière infinie de l'exister ? Dit de manière plus essentielle : peut-on jamais être écrivain et vivre sa vie parmi les confluences de tous ordres alors que sa propre effigie, à l'initiale de laquelle se dresse un Y en forme d'estuaire attend toujours d'être fécondé par les deux cours conjugués des eaux maternelles et des paternelles ? Écrire est-il seulement possible ?

En guise de brève synthèse :

Dans une écriture serrée, étonnante par sa force d'inscription à même la lame de notre conscience, Catherine Ysmal délivre là, sous la forme d'une parabole essentielle, quelques idées clé, quelques lignes de force nous mettant en demeure de comprendre ce qui, dans l'écriture, le langage, est destiné à nous saisir afin que nous en percevions la dimension ontologique et pas seulement le bavardage auquel, le plus souvent, il est commis. C'est de l'intérieur même du langage qu'il faut saisir ce qui s'énonce avec une rare force communicative. Il faut être Ilya soi-même et sentir, dans le creux de ses viscères bouger ce "serpent qui me revient et qui me mord désormais quand je ne le noie pas de vin ou d'alcool."

Notules éclairantes :

"et si écrire était seulement ma révolte aux mots enlevés de ma bouche…"

"Il m'aura fallu attendre longtemps sur le seuil du nom afin de me soustraire d'une langue imprononçable."

"…j'ai toujours voulu dire ma langue, cette chose âpre et sèche qui réclame toujours un peu plus de liquide…"

"Mon nom, une embouchure vers l'océan ?"

"Le beffroi tient place d'altitude, de montagne, de ciel sans limite. Une tour imprenable qui me permet de prendre de la hauteur face aux caquetages qui m'ont valu d'être Rien, réponse à la question formulée dont l'implicite, jadis, outrepassait ma compréhension et faisait rire mes semblables : Qu'y a-t-il ? Ilya, qu'y a-t-il ? Rien…"

"…comment ouvrir l'épaule - écrire - virer mon blouson, mon pull, ce t-shirt éculé et puant que je porte, et dénudé - écrire."

"Malgré mon nom à jamais étranger à ma propre langue, il y a ce qui se manifeste à ma présence et que je peux forger."

"Cette langue que je voudrais unique, je la pourfends parce que justement j'aime mon père."

"Toujours il y aura cette embouchure qui verse des mots à ma naissance."

Anthologie :

"il y a un delta, ces trois points qui me forment. Triangle. Étoile. Bientôt cercle s'enroulant sur lui-même, il ne tient pas à la beauté mais au roulis d'un tambour. Mon corps trouvant une direction. Enroulé, déroulé. Et maintenant, mes jambes inséparables, résultat d'une équation dont je ne suis plus l'incriminé. Mon nom de trois syllabes. Et quatre avec ce qui m'articule.

Je monte dans l'infini blanc jusqu'à l'effacement pour y voir un rouge absolu sous une couche de lumière qui se reflète plus pâle à l'horizon violet. Les trois lignes qui composent le delta seront celles à partir desquelles j'écrirai un mouvement, préambule à l'ascension et, des touches tirées vers l'infini, il y aura cet abîme que je joindrai pour ne pas m'écarteler. Ou bien, si cela n'est pas possible, à l'image d'une pupille assujettie à la lumière, je boirai la ferveur d'un monde contre sa mélancolie."

Chute :

Ici, dans ce court recueil de 26 pages, Catherine Ysmal nous livre, avec un rare brio, le contenu d'une pensée dense entièrement tournée vers l'astre littérature. C'est éblouissant, cela fait cligner les yeux, cela ramène bien loin de soi, vers l'aube première amniotique, laquelle fut notre initiale rencontre avec le monde. Cela nous arrache à nous et nous confronte à la brûlure de l'archétype paternel, non celui de puissance et de gloire, non celui d'une lumière solaire, mais celui, immense, de la Loi qui nous intime l'ordre de nous soumettre à la royauté du langage. Et nous, les princes nouveau-nés, il nous faut nous plier à cette injonction qui, nous détachant de l'arche abritante de la mère, nous propulse en pleine lumière afin que nous puissions connaître notre essence, cette faveur à nulle autre pareille par laquelle notre humanité se révèle à nous, en même temps que l'être que nous sommes s'accomplit. A défaut de nous soumettre à cette Loi, à demeurer dans l'enceinte close de nos têtes, tout contre la mer amniotique, c'est la psychose qui nous guette depuis la geôle de sa "forteresse vide". Alors, nous serons des rois sans couronnes. Autrement dit, nous n'aurons plus de territoire sur lequel projeter notre ombre. Nous serons : RIEN !

Lisons Catherine Ysmal et méditons. Ceci est une supplique en direction de la littérature. La littérature est cette brûlure, sinon elle n'est qu'une vaine palinodie.

Or, cela, nous ne saurions l'accepter !

Copyright e-litterature.net

toute reproduction ne peut se faire sans l'autorisation de l'auteur de la Note ET lien avec Exigence: Littérature